在今年“3·15”晚会上,“保水虾仁”、翻新卫生巾、徒手制作一次性内裤等假冒伪劣产品,再次刺痛了消费者的神经。

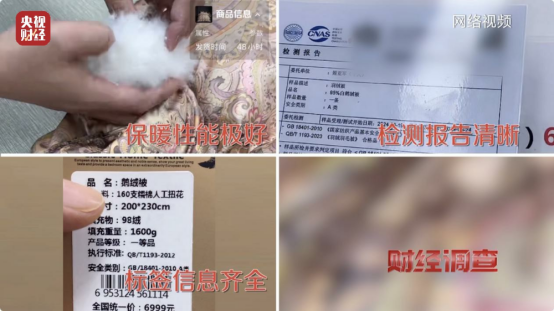

为自证清白,部分零售企业、品牌商家很快就在自家产品前,挂起厚厚的检测报告。同时,一些电商主播也会在带货时,展示有关检测报告,以此证明其产品符合相关质量标准。

但也有人质疑:产品能造假,检测报告就不能造假吗?

摇摇欲坠的“防线”

人们对“假报告”的忧虑并非空穴来风。

2024年11月,有媒体曝光部分商家在羽绒被、儿童羽绒服里用“假羽绒”,还能以一两元的价格,成批购买与含绒量相关的检测报告等材料;

还有人发现,在电商平台上,有自称检测机构的商家会以三五百元的价格“卖”检测报告,声称“保过”,甚至无需送样本,凭空出报告。最后被查出,这些商家实际是没有资质许可的“假机构”。

除了“假机构”卖“假报告”,有时“真机构”也会出“假报告”。

比如,2024年,一款被千万级粉丝带货主播推销的玉石产品,被人举报是“假玉石”。事后,深圳市监局查出,涉事鉴定机构出具了假鉴定证书。

从数据看,“真机构”造假并非个例。2024年,国家市场监督管理总局等部门公布数据称,去年抽检的100家国家级资质认定检验检测机构中,30%有违法违规行为。同年,上海市监局抽查120家检验检测机构发现,仅62家机构“通过”或“自行整改后通过”。

其中,环境、建筑、食品相关的检测报告是“造假”重灾区。西南政法大学经济法学院教授万江统计了2014至2022年上千个案例发现,“真机构”造假被罚的案例,超半数发生在第三方机动车、环境污染物以及食品质量与安全检测等领域。

这也符合业内人士的观察。作为第三方测评和自媒体平台,“老爸评测”与多家有资质的实验室合作,相关负责人指出,近年业内因虚假检测被处罚的案例逐年增加。其中,食品安全、珠宝首饰等领域报告造假突出。

不过,万江也指出,食品、建筑安全领域的情况要好些。由于这些领域事关人们切身利益,有关部门执法力度很大,虽有造假,但“还真没有像环评(环境影响评测)、环境监测以及汽车尾气检测这些领域那么‘明目张胆’。”

“谁出钱,谁做主”?

“假报告”频现的背后,是检验检测行业的固有顽疾。由于当前该行业运营模式普遍是由商家掏钱,让第三方机构做结论,检验检测机构自然很难保持中立,毕竟“谁出钱,谁做主”。

万江指出,不少检验检测机构曾经属于事业单位,直到2015年以来进行市场化改革,降低了行业准入门槛,大量小机构涌入。如今,业内超90%的机构都是小微企业,低价投标、恶性竞争频发。为了生存,有些机构不惜迎合委托商家,“你给我钱,我按你想要的结果出报告”。

而且,检验检测行业本身的监管难度很大。

比如,一家检验检测机构可能同时有食品、化妆品、电器、家具、装修、环境空气质量检测等多项业务,除了市场监督管理部门,还涉及环保、建筑、消防等多个行业主管部门,谁来管是个问题。

同时,各方规定还不同。同样是“篡改空气污染排放数据”,环保部门管能罚款50万元,市监局则罚10万。种种复杂情况下,怎么管,也没有清晰的说法。

对第三方机构来说,即便“不幸”被发现造假,处罚力度也不大。比如在上述“假玉石”事件中,出具假报告的机构被罚款10万元。业内人士指出,这个金额“对于一个企业来说是九牛一毛”,有些企业甚至直接将罚款算进日常运营的成本中。

对“假机构”来说,罚款的威慑力更是有限。万江指出,在实践中,对于“假机构”卖“假证书”,更多是由市场监管部门根据《检验检测机构资质认定管理办法》第三十四条,责令其改正并处罚款3万元。

在刑法上,尽管可以对“出具虚假证明”进行惩处,但在实务中,这些机构要在2年内被行政处罚3次以上,方能入刑。因此,对于新成立的小机构来说,一旦被行政处罚了,大不了注销再开个新公司,换个“马甲”卷土重来。

低成本、高收益,“假报告”自然层出不穷。

治标更要治本

其实,近两三年来,我国针对“假报告”治理做了很多工作。

首先是在立法上,国家市场监督管理总局在2021年针对检验检测机构,出台了相关资质认定和监督管理办法,并在今年3月发布新规,加大对造假的处罚力度。比如,对以未经检测出报告、替检漏检、篡改数据、伪造结果等方式出具虚假检验检测报告的行为,从原本规定的罚款3万元,提高罚款上限至10万元。

在执法上,市监部门除了每年定期抽查,与公安、司法等多部门联合执法外,还对食品、医疗器械、特种设备、机动车检验、生态环境监测等重点领域多次进行专项整治,仅2024年就查处了3600多家机构。今年还组建了检验检测的专家库,上海、江苏等地对专家库管理均作出专门规定。

专家指出,加大对“造假”的打击力度,会让部分检验检测机构不敢造假。但要治本,还是得在“商家给钱,让机构出报告”的市场模式上下功夫。比如,公开委托费用、禁止双方私下往来,甚至探索由行政部门或消费者付费的模式,都有助于让第三方机构更独立、出具报告更客观。

从市场自身发展的角度看,部分检验检测机构做大做强后,会自发形成“声誉机制”,即为了长远利益,主动维护自身的社会公信力,而不会为几十万的“小单”造假,以此摆脱商家的利益牵制。只是这个过程很漫长,还需要等行业慢慢“发育”。

对于普通消费者来说,也不妨学学识别“假报告”的简易方法,以更好地保护自己的权益↓↓

①先看封面、首页有没有CMA标志。

②查看第三方机构否有资质、是否有不良记录;

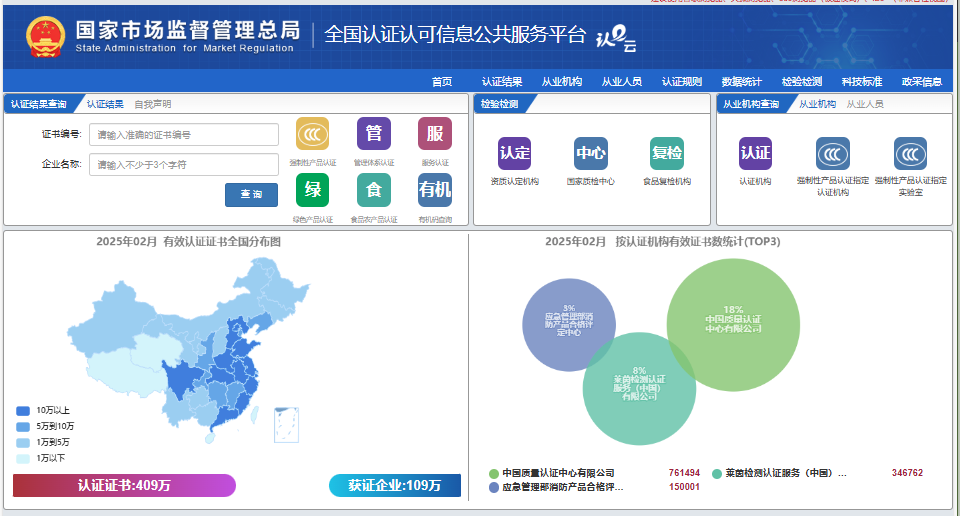

③根据检测机构名称、报告编号,在官方平台核验报告真实性。如果是珠宝玉石首饰也可通过“全国珠宝玉石首饰检测报告查询平台”查询。

通过“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)”可查询检验检测报告/图源:市监局官网

上述专家介绍,很多机构都会对同一个产品出具检测报告,可以交叉验证,一旦发现有机构造假,消费者可以向市监部门举报。

不过,出具 “检测报告”的本意就是让消费者能放心消费。当消费者不得不以“怀疑一切”的姿态面对每一件产品、每一份检验检测报告,甚至恨不得给“检测报告”也出份“检测报告”时,这条“套娃式”猜疑链又该如何终结呢?