|

|

| 法国在汉口设立的东方汇理银行 |

|

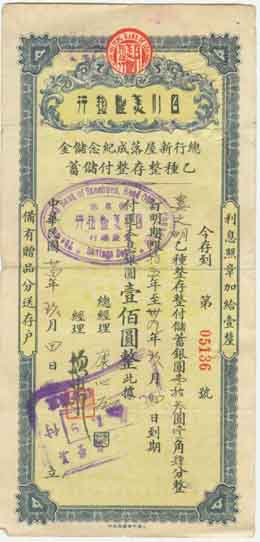

| 四川美丰银行储蓄券 | 提要:中外合资银行的出现,是近代中国资本主义经济已经起步发展但又尚未获得充分发展的产物,可以视作现代经济组织的一种过渡形式。当时社会各方均对它抱有较高的期望,指望其能够为中国的近代化建设作出一份特殊的贡献。然而,中外合资银行在实际运行过程中却始终存在着三大矛盾,从整体上影响和削弱了它的作用,并最终导致其完全失败。

矛盾一:外资在强调尊重中国主权的表象下,实际上却经常损害中国的正当权益

通过对民国时期中外合资银行的快速发展过程以及最终失败结局的叙述,不难看出,中外合资银行的短暂发展是特殊历史阶段的产物,既不完全是帝国主义对中国进行经济的工具(这一点有别于外国在华银行),但也未能实现创办者试图借此促进中外经济交往、推动中国经济发展的初衷,只不过是近代中国漫长的历史进程中的匆匆过客而已。

中外合资银行与外国在华银行存在着明显的区别。其一,外国银行是凭借帝国主义势力及所谓在华享有“治外法权”而擅自在中国设立机构和发行纸币的,不具备合法地位。中外合资银行则是由中国政府批准设立并经注册领照的,呈准享有纸币发行权,具有一定的合法性。其二,外国在华银行经营各项业务,从不接受中国政府的监督检查,更不向中国政府报送任何营业报告。中外合资银行均由中国政府派驻银行监理官,负责监督检查其各项业务,并依照中国法律按期造送各项报告表册。其三,外国在华银行的资本主要来源于所在国,有的银行也吸收华人资本,“不过附股而已,并不能实行其股东之职权”。在中外合资银行的资本构成中,中方资本一般不低于50%;在总分行职员中(如总裁、总经理、经理等),凡正职一席一般由华人担任;双方签订的合办契约或章程等文件的解释,一律以中文为准。

几乎所有的中外合资银行在其章程中,均强调要充分尊重中国的主权。中法实业银行作为民国时期设立的第一家中外合资银行,一开始它的这种表面文章还做得不够充分。该银行依照法国法律在法国办理注册,并报经北京政府特许,董事团和总行均设在巴黎,仅在北京设立营业局,按照董事团的授权督理一切营业事宜。虽然银行章程规定“华人有被选之权”担任董事,但在董事团第一届12名董事中,华人董事仅有1名。此后设立的中华汇业银行和中华懋业银行开始大做表面文章,不再像中法实业银行那样在银行名称中冠以“中日”和“中美”的字样,而是代之以“中华”的招牌,显示出尊重中国主权的寓意。在中华汇业银行的约规中,规定“本银行设总理一人,专务理事一人”。“总理为中华民国人,专务理事为日本人”。在约规的“附则”中,又特别书明“各行经理,原则以华人为正,日人为副”。身为该银行第一任总理的陆宗舆曾说:“其资本虽双方各半,而法律受裁于中国,大权一归于总理。华人有总理,日方只有理事而无协理。营业之行长,专定为华人,而日人只为其副……此实为中外合办银行之创例。”中华懋业银行的美方发起者更以尊重中国主权、强调双方平等、祛除官方色彩、发展民间交往为己任,自称是首先在中国注册且完全“依照中国法律进行活动”的中外合办企业。按其规定,在公司董事会11名董事中中方占6名而居多数,并由中方董事任总理,美方董事任第一协理。所有这些显然都在刻意表明外方投资者对中国法律和中方权益的尊重。

然而,中外合资银行的实际运行过程并不是如此这般。在各家银行中,业务经营的实权仍然操于外人之手,如中华汇业银行的日方专务理事由于“专管本银行之日常业务”,得以一直通过“辅佐”的方式架空总理,在经营决策中尽力迎合日本政府及财团的政治、经济需求,往往置中国的主权和利益而不顾。即使规定各分行经理原则上以华人为正,但实际上由日本人担任经理的也不少,所谓的规定根本当不得真。中华懋业银行的情况也是如此,完全由美方协理总揽经营大权,其名为协理,实为总理。中方总理的形同虚设,还在于该银行在董事会之外另设有两套由美方掌控的监督机构。一是以美方协理为首、美方人员占多数的业务委员会;二是以美方股东为主的驻美评议委员会。业务委员会有议决事项交总理、协理执行之权,有指挥营业部主任之权,有最终决定各级职员薪津和股利分配之权。驻美评议委员会也可随时以函电干预重要行务。这种凌驾于总理之上的机构设置,极大地制约了中方总理的权限。

正是由于中外合资银行的这些特性,从感情上不能为中国人民所接受,一旦遇到经营危机,不但得不到支持,反而容易受到冲击。1928年济南惨案发生后,引发了全国人民的抗议浪潮,成为导致中华汇业银行倒闭的直接原因之一。

矛盾二:强调要发展“纯商业性质的经营活动”,实际所有业务与政府有关的部分占了较大比重

在具体的经营方针上,中法实业银行一向标榜“以发达中国实业为宗旨”,而中华汇业银行的宗旨也是为了增进中日两国贸易活动,中华懋业银行更是宣称将努力从事正当的商业经营活动。在实际运作中任何一家银行都未真正按所定“宗旨”行事,无一例外地与中国政府保持着十分密切的联系,大量对政府放款或临时融资,把自己的兴衰繁荣与政府紧紧结合在一起。中法实业银行经办了多笔法国财团对北京政府的所谓“实业”借款,中华汇业银行直接或间接为中国政府筹借外债并经手借款的收转也是不争的事实,该银行后来在一份声叙复业理由书中称:“本行开办以来,对中国政府负帮助之使命……本行与中国政府既有密切关系,所借与政府各款,因中国政府内乱频兴,以致本息均无着落。”由此可知,“官欠”是导致该银行停业的原因之一。而从银行的创立资本来源看,尽管中华懋业银行的政府色彩最淡,且主要从事国外汇兑业务,很少经办对政府的大笔借款,但该银行后期却对北京政府及其各级官员大肆放款,有不少都是无任何抵押物的信用放款,共计达700多万元,导致全行几乎陷入周转不灵的境地。

从这些银行最后的倒闭结局来看,它们看似实力雄厚,其实根基并不牢固,甚至说是十分脆弱的,容易受到国内政治局势变动的影响。也就是说,银行与政府捆绑在一起,高收益与高风险是相伴而生的。中华汇业银行和中华懋业银行停业的政治背景就是中国政局发生了重大改变,随着北京政府的倒台,这两家与政府有着密切关系的银行失去了政治上的屏障和倚靠,转而投靠南京国民政府又得不到回应,所以很难继续生存下去。

矛盾三:强调要以现代企业的原则从事经营活动,实际上却具备一切中国本土企业的弊端

中外合资银行作为一种新式金融组织,由于外国民间资本的介入,应该能够为企业带来全新的经营理念、成熟的管理经验和先进的技术手段,因而具备了成为现代企业的客观条件。有个别外方人士在论及中华懋业银行时甚至说:“银行要想成功,必须将管理方面的控制权,包括人事任命权在内,都交给美国人掌握。他们应该有全权实行绝对不讲情面的现代银行管理方法和责任原则。”

尽管这些银行具备了中外合资的外形,但并不一定就能够成为现代企业。其实大多数中外合资银行的经营管理还是比较落后的。首先是管理人员素质不高。外方管理人员的素质参差不齐,而且因自身地位的优越容易养成刚愎自用、跋扈难驯的习性,对于开展业务十分不利。中华懋业银行完全由外方人员把持的外汇业务屡遭挫折便是一例。担任中方负责人的多是在任或卸任的政府官员,这些人“于金融事业,从前毫无经验,不得不勉效其劳”,既缺乏必要的专业知识,又不具备起码的事业心,而是将官场的一套作风带入银行内部,影响极坏。其次是经营管理有章不循。既不遵从拟定的正确业务方针,也不太讲究经营原则,一切日常的业务活动随意性较大,贷款审核制度执行不严格,外汇业务缺乏有效的风险控制,投机成风,往往都给银行造成了巨大的损失。再次是银行内部的争权夺利较为激烈。中外合资双方之间、中方管理人员之间常常不能很好地协调、配合,形成严重的内耗,极大地妨碍了银行正常经营活动的开展。此外,从管理人员到普通行员,各种贪污腐化、营私舞弊的现象也非常普遍。

由此观之,在北京政府时期,创办中外合资银行的指导思想与具体的实践活动之间存在着较大差异。这些差异的产生,其根本原因一是由于当时中国的国家主权严重受损,对于中外合资银行尚不能采用国家法律的形式,来确保中方的正当权益真正落实到位;二是由于国内缺乏精通银行经营管理的人才,致使中方代表在中外合资银行中始终居于从属地位,既不能维护自身的合法权益,也不能对外方人员形成有效的监督。

1927年南京国民政府成立以后,中外合资银行陆续倒闭这一无情的事实,使人们对它在中国的命运产生了深深的怀疑,据此认定包括中外合资银行在内的合资企业形式并不适宜在中国生长,因而也就失去了继续创办的热情,再也没有一家中外合资银行产生,至此中外合资银行终于完成了自己的历史使命。

(全文完)

(作者为东华大学人文学院教授) |