中国作家莫言

当太阳越过日期变更线,东方和欧洲同在这一天———2012年10月11日迎来一个令人欣喜的消息。这天诺贝尔奖评审委员会宣布:中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖。从1901年第一届诺贝尔文学奖至今,在这个以西方作家为主的得奖者行列中,除了刚刚获奖的中国作家莫言,还有几位亚洲其他国家作家的身影,他们是印度诗人泰戈尔、以色列作家阿格农、日本作家川端康成和大江健三郎。

“给在文学方面曾创作出有理想主义倾向的杰出作品的人”,“不管他是不是斯堪的纳维亚人,只要他值得,就该授予奖金。”1895年,阿尔弗雷德·伯哈德·诺贝尔立下遗嘱要无论国籍将奖项授予最值得的人。一百多年来,瑞典学院(The

Swedish Academy ) 接力着这个任务,为着理想,以其不算太雄厚的力量,一直努力经营并真的打造出了具有世界声誉的文学奖项品牌。

从1901年第一届诺贝尔文学奖至今,在这个尽管因为语言、翻译、意识形态等等因素以西方作家为主的得奖者行列中,除了刚刚获奖的中国作家莫言,还有几位亚洲其他国家作家的身影,他们是印度诗人泰戈尔、以色列作家阿格农、日本作家川端康成、大江健三郎。以“促进优秀文学家为全世界接受”为己任的诺贝尔文学奖,多会冒着小小的风险、凭着自己的眼光选出这个时代中尚未具有世界影响力的作家,将他们推向世界乃至留待时代的洗刷和检验,亚洲作家和他们的文学也确实凭此机缘,走向广泛的世界读者。

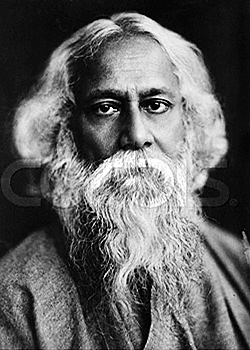

泰戈尔:世界的东方诗哲

获奖理由:

“由于他那至为敏锐、清新与优美的诗;这诗出之于高超的技巧,并由于他自己用英文表达出来,使他那充满诗意的思想业已成为西方文学的一部分”

1913年的诺贝尔文学奖首次颁给了亚洲作家,印度诗人泰戈尔(1861-1941)。这位出生于加尔各答少年游学英伦的翩翩才子精通文学、哲学、音乐,作品遍及诗歌、小说、戏剧、歌剧,尤以诗歌称名。早期抒情诗集《暮歌》(1882)、《晨歌》(1883)除了模仿印度十四世纪毗湿奴派诗人、近代诗人比哈里拉尔·恰格尔沃尔迪外还模仿英国诗人雪莱。1913年凭诗集《吉檀迦利》获诺贝尔文学奖。以《吉檀迦利》为代表的诗歌焕发着宗教浪漫主义色彩,品格清丽又炽烈;诗人孜孜追寻的我的神,既是上帝、父母、兄弟、情人,亦幻为早晨、黄昏,阳光,而终归于“内在的我”。“一”真实而无限,梵我一如,冥内心之幻象,喜世间之宏大,少忧郁厌世之想,是他的文学哲学思想,可追根到印度《奥义书》“梵”的观念,东方宗教之神髓。泰戈尔还是一位世界主义者,在文学上“去掉那些无知和狭隘,从世界文学中观察世界的人”是他的抱负。1913年泰戈尔的获奖还得益于自己将《吉檀迦利》翻为英文,授奖词说“这诗出之于高超的技巧,并由于他自己用英文表达出来,使他那充满诗意的思想业已成为西方文学的一部分。”早期诺贝尔文学的西方中心主义也由此可见一斑,然因获奖及传播,泰戈尔确实获得了世界性诗名。

阿格农:“圣地”的守灵人

获奖理由:“他的叙述技巧深刻而独特,并从犹太民族的生命汲取主题”

以色列作家萨缪尔·约瑟夫·阿格农(1888-1970),是1966年诺贝尔文学奖的得主。“阿格农”是他20岁开始使用的笔名,与“阿古农”源于同一词根,在希伯来语中意为“被丈夫抛弃但并未离婚的妻子”,标刻着他身为犹太人流寓的灵魂。生于波兰少年漂泊欧洲的他一直将耶路撒冷视为出生地,积极从事犹太复国运动,并于1924年重返耶路撒冷定居,长年用希伯来文写作,直至逝世。耶路撒冷,三千

年至今煌煌文明与累累灾难扭结的血痂,犹太文化经典、犹太民族过去与当下的血泪心灵,是他作品永恒的背景和主题。代表作小说《婚礼的华盖》(1922)、《大海深处》(1934)、《宿夜的客人》(1939)、《一个简单的故事》(1939)、《订婚记》(1943),深入描摹了形形色色在理想与现实中痛苦挣扎的犹太人,因“叙述技巧深刻而独特,并从犹太民族的生命汲取主题”获得诺贝尔文学奖。阿格农是首位获得诺贝尔文学奖的希伯来文学家,他的获奖凸显了中东地区文学在当代世界文学中不可缺席的意义。

川端康成:美丽日本的咏叹者

获奖理由:“由于他高超的叙事性作品以非凡的敏锐表现了日本人精神特质”

以小说《伊豆的舞女》(1926)、《雪国》(1948)、《古都》(1962)等著称的日本作家川端康成,因“以非凡的敏锐表现了日本人的精神特质”,夺得了1968年诺贝尔文学奖。川端既承续平安王朝幽雅纤细,深婉哀愁之美,又尝试借鉴西方文学表现技法,一生思考着“东西方文化的融合与桥梁的位置”,倡导东方式的“主客一如主义”、“多元的万有灵魂说”,醉心于佛教美学,在《文学自传》中他说,“我相信东方的古典,尤其佛经是全世界最伟大的文学。我并非把经典当宗教的教条,而是当作文学的幻想加以推崇的”。川端作品的空灵与虚无向来深受瞩目,但与西方现代主义彻底的虚无与绝望又不同,获奖演说《美丽的日本的我》将禅宗美学津津乐道,结尾说明自己与西方虚无主义“心灵”上的根本不同。“冬雪皑皑寒意加”“冬月拨云相伴随”,川端咏花月风雪亦如禅和子,“就在类似虚空的心,着上种种风趣的色彩,然而却没有留下一丝痕迹。”与深彻的悲观与绝望相去远矣。

大江健三郎:暧昧日本的批判者

获奖理由:“通过诗意的想象力,创造出一个把现实与神话紧密凝缩在一起的想象世界,描绘现代的芸芸众生相,给人们带来了冲击。”

日本作家大江健三郎继川端康成之后,再度登上了1994年诺贝尔文学奖台。与川端《美丽的日本的我》遥遥相对,大江作了一场《暧昧的日本的我》演说,不再跟随前辈作家沉湎于幽冥玄远的日本美,他要文学更加逼近、逼视战后日本晦暗不明、危机重重的现实乃至当代人类的普遍困境。他的小说以“诗的力量创造了一个想象的世界,并在这个想象的世界中将生命和神话凝聚在一起,刻画了当代人的困惑和不安”,尤以《万延元年的足球队》创格的文体和深邃的思想著称。大江还有心“建立世界文学之一环的亚洲文学”,此亚洲乃“蕴含着持久的贫困和混沌的富庶的亚洲”,相似的历史文化与文学经验,使之根植于日本又开出普遍联系,他爱援引韩国的金芝河、中国的莫言为同道,还在散文中一次次向鲁迅和巴金献礼。获诺奖后的大江创造力非但不减,还致力于创作长篇小说,如《燃烧的绿树》三部曲、《空翻》、《水死》,以及进一步掘进负起公共知识分子担当的社会文化批判的散文领域。随着获奖,大江作品单是欧美译本已从五六十年代的14种,飙升到89种。