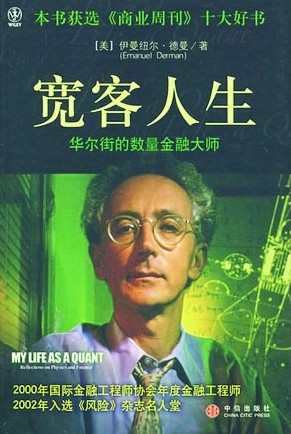

《宽客人生——华尔街的数量金融大师》

作者:[美]德曼

出版:中信出版社 |

我把纽约想象得很棒。但当我在1966年炎热8月的一个下午抵达纽约时,这个城市肮脏杂乱,毫无现代化的感觉,令人失望。我当时穿着黑色外套,疲惫不堪,从肯尼迪机场坐计程车去上曼哈顿区,闷热的旅程让我情绪低落。洛克菲勒基金会建在远离纽约上西区的国际公寓。一人一间,狭窄而且装满了塑料家具,跟我在南非时他们寄给我的宣传册中所描述的宽大的样子大相径庭。过道的墙壁被涂成绿色和白色,让人看起来不舒服,再加上在后门站岗的保安,处处都让人有种待在监狱里的感觉。我花了好几个月的时间才对这些让人难受的东西视若无睹。这个被我们称作“一号楼”的地方,很适合外国学生居住。

下飞机几个小时以后,我陷入到一种强烈的孤独感中。这种感觉一定跟突然感受到的距离和时间有关;我以前也曾多次离家远行,但从没这样远过,也从来没有过自己也不知道什么时候才能回家的情况。一连很多个星期,足有几个月吧,我总觉得喉咙里好像有什么东西,随时都可能把我压垮似的。这种强烈的感觉很长时间才过去,而当它消失掉的时候,我又怀念起那种因为伤感和思念而带给我身体的强烈的痛楚。几年以后,我阅读罗伯特。穆齐尔的《少年特尔勒斯》时,就意识到了那位年轻主人公穿透人心却又令人捧腹的苦恼。起初的那种孤独感的回声从来没有完全消逝过。从那时起,每当我不得不独自一人出发前往一座新的城市时,我就会再次听到那些孤独日子的回响,至少也有片刻。

住进一号楼的头几个星期里,我几乎没跟人说过话,那时还没有开学,公寓里基本上空无一人,寂静无声。出于一直以来的谨慎。我提前三个星期来到学校,按照计划安顿下来,熟悉环境,等待开始我的物理学博士课程。但是,我感到和以前认识的所有人都失去了联系。现在世界各地之间的联系几乎不可能再像我刚从开普敦到纽约的第一年那样不畅通了。一号楼基本上等于没有电话——在住着50个人的一层楼里,只在过道一个隔音效果极差的电话亭里安有一部分机。当时给南非打电话非常贵,而且必须通过接线员提前预约。我从没给家里打过电话,取而代之的是,我会每周给家人和朋友们写几封信。最后,感谢上帝,我在研究生院第一学期的课程总算开始了。

一定要在物理界取得成功,这种盲目但又强烈的愿望激励着我离开开普敦,而一次简单的偶然又把我带到了哥伦比亚大学。4年前我16岁,进入开普敦大学读书。我们接受的是英国式的教育,你必须在学习开始前选定专业——科学、艺术、医学或是商科。我选择了自然科学。大学的第一年,我选了4门相互分开的一年期课程——物理学、理论数学、应用数学和化学。开普敦大学没有多少可供选择的辅修课程,老师选择讲什么,你就得学什么,最后每年年底会有期末考试,这个考试非常重要,你将根据考试成绩取得相应的学分。到了大四,我决定选一门应用数学和理论物理学的双学位课程。但学校居然愚蠢地告诉我,我早从大二起就只能选理论物理学了,结果这使得我缺乏实验技能。这样过早地确定专业,是美国任何一所好大学都不能容忍的。

1965年底的时候,我突然发现班里一些满怀抱负的同学在计划申请出国念研究生。而我则偶然因为讨厌的痤疮而意外踏上了美国之旅。说来凑巧,10年前我那在诊所做心理医生的姐姐帮我的皮肤科医生的小侄子治愈了“注意力缺乏症”。这位皮肤科医生对我抱有一种出于感激的好感,鼓励我申请去国外念物理学。我接受他建议的时候,还没有想清楚我将踏上的是一条什么样的道路,就着手申请英国和美国的奖学金了。开普敦大学物理系对出国念书相当冷淡。抱有偏见,但我没有让他们劝阻我。

如果不是因为痤疮,我可能还留在南非。所以从那时起我就愿意相信,我的人生旅程、分别的老朋友和结交的新朋友、我的婚姻和我的子女,都是一次偶然的痤疮的结果。

粒子物理学是研究最微小、最基本的物质构成的学问。即使是在远离文明大陆的欧洲5000英里的开普敦,我们也清楚我们身处这一领域的辉煌时代。在已经过去的60年代,每一年都会取得又一次重大成功。实验物理学家借助分布在全球的粒子加速器,使超高速质子相互碰撞,并从碰撞中发现一批新粒子。理查德·P·费曼曾经说过,从事基础粒子物理研究很像是把两块精良的瑞士手表拼命撞击,试图通过检验撞击产生的碎片来判断手表的做工如何。这就是挑战所在。

但是新粒子的大量出现使得很难判断出哪些是基本粒子,哪些是合成粒子。这一难题重演了19世纪化学所面临的巨大挑战。当时也是新的物质大量出现。向人们提出了了解物质化学结构的要求。对这一问题的孜孜求解在门捷列夫化学元素周期表上达到了顶点,这张周期表根据各种元素的化学性质,用人们易于理解的顺序对所有元素进行了排序。表中空白的地方代表着尚未被发现的元素,这些元素的化学性质再加上它们在表中的位置,就表明了怎样找到它们。现在到了20世纪,这场比赛就是要发现一张类似的表格,可以按照各种所谓的基本粒子的质量对它们进行排序。但是用宇宙射线或人工轰击产生出的新粒子如此之多,使得一些严肃的物理学家(当然是来自加利福尼亚州的)开始提出整体分类模型,也就是认为没有一种粒子同其他粒子相比是更基本的粒子,任何一种粒子都可以看作是其他所有粒子的合成物。

1964年夏天,我们在开普敦聆听了关于物理学家默里。盖尔曼和尤瓦尔,尼曼研究成果的颇受欢迎的讲座。他们两人都是现代的门捷列夫,各自提出了自己的粒子排序周期表。在他们的理论体系中,有一些子表包含了8种不同的粒子。盖尔曼把他的模型称为“八正道”,这是一种复杂的分类方法而且充满对佛教八种生活原则的暗示。盖尔曼和尼曼从他们周期表中尚未填满的空白处所应具有的特性出发,推测出了一种非常奇怪的新粒子可能被观测到的特性,这种粒子被他们称为“Ω-”。在那之后没多久,的确就像推测的那样,这种粒子就在位于长岛的布鲁克海文国家实验室粒子加速器的一次碰撞实验中被创造出来了。从这种粒子在巨大的云室中留下的特征轨迹。可以判断出它的特性与根据八正道做出的预测完全吻合。

这样看上去,似乎你用思想就可以理解整个宇宙了。

我被粒子物理学和广义相对论深深地吸引住了,它们都是研究事物最根本的属性以及空间和时间的学问。用一生来研究这些问题,就等于把一生奉献给一种超然物外的学问。我很快就像我的物理学同行一样,对基础物理学研究产生出近乎宗教般虔诚的热情。但是藏在我的热情之下的却是对于名声与不朽的更加强烈的渴望。我梦想成为另一个爱因斯坦。我想把我的一生集中于发现那些永不消亡的事实的真相上。我狂妄地认为自己远超过那些追求世俗学问的人们。

我的母亲鼓励我献身学术研究。而我的父亲,尽管他天生的学究气就比我母亲浓,但如果我跟着他去做生意,他可能会更高兴。而我自己在16

岁、2l岁,甚至34岁的时候,如果有人告诉我,我会在40岁时进投资银行工作。我会哈哈大笑,根本不相信。

我在哥大第一学期第一天报到的时候,指派给我的课程指导老师是亨利。福利教授。他本人是一位小有名气的物理学家,曾参与过20世纪40年代的一项经典实验,用以检验费曼获得诺贝尔奖的电子理论。福利教授很有魅力,喜欢冷嘲热讽,他先是挖苦我在原子物理学方面知识有限,接着又发现我在开普敦时居然对电子在旋转的圆形轨道上相互作用的细节一无所知。于是他要求我报名学习G4015号课程,这是哥大开设的介绍原子物理学和量子力学的研究生基础课程。美国大学大多数的物理专业在本科阶段就已经开设了相同的课程,而我刚起步就比其他同学落后一年甚至更多。

这是一个令人沮丧的挫折,漫长、乏味、前景莫测的上课和考试的三年就这样开始了,我本来还憧憬着可以立刻开始原创性的研究工作呢。